人事コラム

人事コラム

採用コラム2025.12.19採用失敗の原因!企業に与える影響と9つの対処法とは?

採用コラム2025.12.12採用戦略の事例8選!課題解決のコツ・失敗を避ける方法を解説

採用コラム2025.12.05採用コストの平均相場とは?外部・内部コストの見直しと最適化の具体策

採用コラム2025.12.05新卒採用の手法とは?SNS・ダイレクトリクルーティングなど全手法を解説

採用コラム2025.11.21中途採用の悩みを解決!13の手法を網羅した最適な選び方

採用コラム2025.11.21採用のやり方が分からない初心者必見!手法選びから面接まで成功する採用活動の進め方

採用コラム2025.11.07新卒ダイレクトリクルーティング完全ガイド|15社比較と失敗しない運用術

採用コラム2025.11.07【2025年最新/PDF付】採用手法17選を一覧比較!課題解決に導く選び方とトレンド

採用コラム2025.10.31新卒採用の母集団形成完全ガイド|失敗回避の戦略

採用コラム2025.10.24採用ミスマッチとは?”コスト増”だけでは済まない、組織を蝕む静かな病

採用コラム2025.10.17新卒採用戦略の立て方パーフェクトガイド|もう失敗しない計画書の作り方

採用コラム2025.10.17「中途採用が使えない…」その悩み、採用側と本人、双方の視点から完全解決します

採用コラム2025.10.03求人広告代理店と採用代行(RPO)の違いとは?課題別おすすめ企業15選【2025年最新】

採用コラム2025.09.12新卒採用の5大課題と解決策|2025年最新の採用成功ノウハウ

採用コラム2025.09.12「中途採用で即戦力は無理」の真実|採用担当者と転職者が知るべき現実と解決策

採用コラム2025.09.05【2025年版】採用が難しいのは「あなただけじゃない」— 3つの本質的原因と、明日からできる実践的な9つの突破口

採用コラム2025.09.05採用広報KPI徹底解説|コスト削減と質向上を実現する指標設定と運用術

採用コラム2025.08.15【中小企業専用】採用プロセスとは?不安解消から実践まで完全ガイド|失敗しない6ステップ

採用コラム2025.08.08採用力強化 完全ガイド|中小企業が3ヶ月で成果を出す実践ロードマップ

採用コラム2025.08.08【2025年版】中途採用が難しい企業の共通点と7つの解決戦略

採用コラム2025.07.04失敗しない採用サービスの選び方ガイド|種類・費用・導入ステップを徹底解説

採用コラム2025.07.04【2025年最新版】採用戦略とは?基礎から7ステップ実践法まで完全解説

採用コラム2025.06.20新卒採用コスト完全ガイド|コストの考え方と賢い削減方法

採用コラム2025.06.20【最新版】エージェントコントロール完全攻略ガイド|“注力企業”になるための即実践ロードマップ

採用コラム2025.05.23採用ペルソナで人材獲得率アップ!実践的作成法と活用術

採用コラム2025.05.23採用設計の基本と実践|成功する人材獲得の鍵

採用コラム2025.03.21採用広報とは?戦略のポイントや広報活動がうまい企業の成功事例5選

採用コラム2025.03.21早期離職が起こる理由とは?離職率が高くなる原因と対策・改善企業事例を解説

採用コラム2025.03.14採用管理システム(ATS)おすすめ一覧21選|新卒・中途採用の用途別の比較や選び方も解説

採用コラム2025.03.14【完全版】採用DXとは?トレンドの採用ツール12選と事例・成功を導く導入手順も紹介

採用コラム2025.03.07内定辞退の防止に役立つ施策5選!新卒・中途採用における防止策を解説

採用コラム2025.03.07採用がうまくいかない理由は?原因と対策・改善方法を解説

採用コラム2025.02.28採用における歩留まりとは?計算方法・平均値・改善方法を解説

採用コラム2025.02.21【最新版】採用ブランディングとは?戦略の秘訣と大手・中小の成功事例14選

採用コラム2025.02.14おすすめ採用ブランディング会社10選|選び方や支援による成功事例、費用相場や期間の目安も解説

採用コラム2025.02.07採用ブランディングとは|ブランド力を高める目的や6つのメリット、方法や進め方も解説

採用コラム2025.01.24障がい者雇用の成功事例と最新トレンド:実践的アクションプラン

採用コラム2025.01.24採用ブランディングで差をつける!成功する企業の戦略と実践ガイド

採用コラム2025.01.24候補者体験(CX)の向上をはかる3つの基本

採用コラム2024.12.06【中小企業採用担当者必見】採用難の原因と人手不足を解消する対策10選|重点を置くべきポイントも解説

採用コラム2024.11.29【段階別】採用課題一覧と原因を紹介|課題の発見・分析・解決のロジックツリーも紹介

採用コラム2024.11.29採用支援のおすすめ会社・サービス33選を比較解説|サービスの特徴と選び方を解説

採用コラム2024.11.22【専門家が示す】新卒採用コンサルティング会社おすすめ3選!費用やサービスの選び方も解説

採用コラム2024.11.22採用計画の立て方・手順は?テンプレートや採用成功のコツを解説

採用コラム2024.11.01中小企業の人材確保の課題は採用支援で解決|支援の種類や活用時の注意点を解説

採用コラム2024.11.01採用支援とは?サポート内容・おすすめのサービス・支援会社の選び方を解説

採用コラム2024.10.25採用コンサルティングの費用・料金相場は?サービス内容やおすすめ会社9選を解説

採用コラム2024.10.18スタートアップの採用支援で解決が期待できる課題とおすすめサービス

採用コラム2024.10.11RPO(採用代行)とは?人事サービスとの違いや向いている企業・導入事例3選も紹介

採用コラム2024.10.04RPOの将来性は?今後成長が期待される理由を採用代行の市場規模から解説

採用コラム2024.09.27採用代行に採用活動を業務委託するメリット・費用相場・注意点を解説

採用コラム2024.09.20おすすめの採用コンサルティング会社9選|具体的なサービス内容や選び方までご紹介

採用コラム2024.09.13採用代行とは?業務内容・人材紹介の違いから利用のポイント7選を解説

採用コラム2024.09.06おすすめ採用代行(RPO)会社31社を徹底比較|導入すべきケースや選定ポイントも解説

採用コラム2024.08.30採用代行(RPO)の費用相場は?おすすめの代行会社3つと4つのメリットも紹介

採用コラム2024.08.23エンジニア採用代行とは?導入メリットや選定ポイント/おすすめスカウト媒体6選も紹介

採用コラム2024.08.16採用代行(RPO)が向いている企業の特徴6選 | メリット/デメリットと導入の3つの注意点も紹介

採用コラム2024.08.09フリーランスの採用代行とは?法人との違いやメリット・デメリットを解説

採用コラム2024.07.12採用代行に必要な業務委託契約書とは?締結時の注意点や違法ケースまで解説

採用コラム2024.07.05採用代行と面接代行の違いは?4つのメリットや利用の流れ・選定ポイントまで解説

採用コラム2024.06.28採用代行(RPO)と人材紹介の違いとは?メリットや行政への許可など8つの観点から解説

採用コラム2024.06.21採用代行の市場規模は?RPOの将来性やアウトソーシングによるメリット・デメリットを解説

採用コラム2024.06.07採用代行(RPO)のメリットとデメリット!選定のポイントや事例も解説

採用コラム2024.02.22採用実務の負担を減らして応募者ファーストな採用活動を実現

採用RPAで自動化を促進「Work Plus」

採用コラム2021.12.08セミナーレポート

少しの工夫ですぐに変わる! インターンシップのフィードバック4つのポイント

採用コラム2021.09.30本当は怖い「内定通知」通知前に留意すべきこととは? ~実際にあった内定取消に関するトラブル事例の紹介と対策を解説~

採用コラム2021.07.28採用担当に求められるタレントマネジメント力とは?

採用コラム2021.06.17【求める人物像設計】6月の今、「採りたい人物像」を定義しよう

採用コラム2021.04.14採用のミスマッチを減らす「価値観」のすり合わせ

採用コラム2021.03.22面接官は良きInterviewerであれ

採用コラム2021.02.08採用現場におけるマルウェア「Emotet」の脅威とその対策

採用コラム2020.12.04セミナーレポート

会えない採用 会わずに定着 withコロナの採用とオンボーディング

採用コラム2020.10.27セミナーレポート

採用ブランディングワークショップ

採用コラム2020.04.14今こそ確認!Web面接導入における“成功のポイント”

採用コラム2020.03.17初めてのWebセミナー「より効果的にする10のポイント」

採用コラム2017.06.23選考時から、「働き方に対する考えを発信する」

採用コラム2017.02.10入社前の現役女子学生の出世欲はどのくらい?

採用コラム2016.08.02「リファラル採用」のすすめ

求める人物像とは、会社の経営・成果創出に必要な人物の採用基準となる人物要件を設定し、採用計画や情報発信、そして選考設計に活かしていくもの

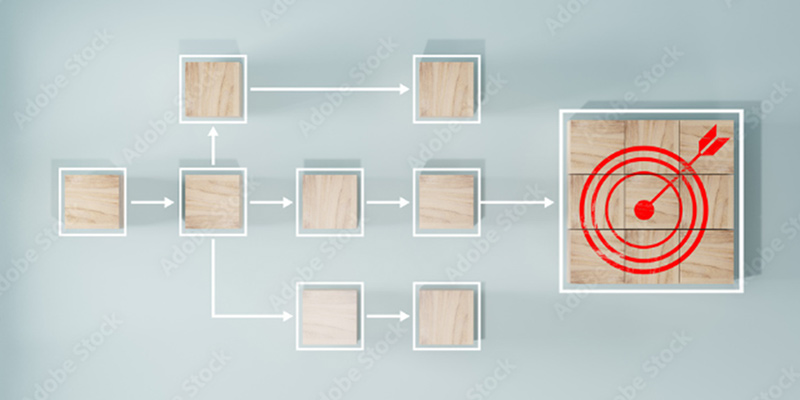

選考プロセス設計とは、求める人物像で設定した要素を「評価項目」に落とし込み、その評価項目を見極めることができる「選考手法」を決定して、「選考手法の順番」を組み立てることです。

説明会は、企業と学生が対面する重要なイベントです。

説明会を効果的に運営する為には、プログラム内容やコンテンツだけではなく、「プレゼンターの演出」でその効果を高めることができます。

選考詳細設計とは、評価項目を見極めるために、各選考手法での評価方式や質問内容/ディスカッションテーマを決定し、選考運営を円滑に進めるための評定票やタイムテーブルを策定することです。

内定フォローとは、内定者に対して、内定出しから入社式を迎えるまでの期間、

自社へのモチベーションの維持・向上に繋げるアクションのことです。