「早期離職をする理由は?」

「早期離職の対策はどうしたら良い?」

若年層の早期離職に悩んでいる人事担当者も多くいるでしょう。

企業にとって、従業員の早期離職は大きな課題です。優秀な人材の流出は、企業の成長を阻害するだけでなく、採用コストの増加にもつながるため、原因を明らかにし、適切な早期離職の防止策を行うことが重要です。

本記事では、早期離職の現状や影響、原因のほか、原因別の具体的な対策、採用ミスマッチによる早期離職を防ぐためのポイントを紹介します。

国内最大規模の独立系RPOの

”レジェンダ・

コーポレーション”

創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上

ノウハウが詰まった

資料を大放出!

30秒で簡単入力、お気軽に

お問い合わせください!

レジェンダが導いた採用代行(RPO)導入事例/中途採用

大手自動車メーカーの

逆転突破の採用戦略

無料ダウンロード

資料を受け取る 資料を受け取る

資料を受け取る

早期離職は一般的に、入社後3年以内に退職することであり、企業にとって深刻な問題です。

採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、業務の停滞や組織力の低下、生産性の低下などを招きます。

特に優秀な人材が離職する場合、企業の競争力や成長にも悪影響を及ぼしかねません。

このため、企業は採用段階で仕事内容や職場環境を正確に伝え、ミスマッチを防ぐ努力や、従業員が安心して働ける職場づくりを行うことが重要です。

ここでは、厚生労働省のデータを用いて早期離職の現状を解説します。

厚生労働省の「学歴別就職後3年以内離職率の推移」では、新規学卒者の早期離職率が高校卒が38.4%、大学卒が34.9%と、3人に1人の割合で早期退職が起こっていることが発生しています。

参考:学歴別就職後3年以内離職率の推移 | 厚生労働省

厚生労働省の「新規学卒者の離職状況」によると、新規学卒者の早期離職率は、過去10年間の推移に大きな変化は見られず、早期離職が一定して起きていることがわかります。

参考:新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況│厚生労働省

こうしたデータから、若手人材の定着は依然として企業の大きな課題であると考えられます。

早期離職を防ぐためには、仕事内容や職場環境について十分な情報提供を行うことが欠かせません。

また、キャリアパスの導入や育成体制を強化することで、若手社員が安心して働ける職場作りも重要です。

厚生労働省の「新規学卒者の離職状況」によると、新規大卒就職者の3年以内の離職率には、事業所規模との因果関係があることが分かります。

特に、従業員5人未満の事業所では、大卒就職者の3人に1人が離職するという結果が示されており、最も高い水準です。

一方で、従業員1,000人以上の事業所では離職率が10%台にまで低下し、明らかな対照を成しています。

こうした差の背景には、小規模事業所が大企業に比べて給与や福利厚生、研修制度といった環境が不十分であることが挙げられます。

さらに、キャリアアップの機会が限られている点も、離職率の高さに影響を及ぼしていると考えられます。

また、仕事内容や役割が十分に明確化されていない場合や、職場の人間関係が希薄である場合も、早期離職を引き起こす要因として見過ごせません。

参考:新規大卒就職者の事業所規模別就職後3年以内の離職率の推移 | 厚生労働省

厚生労働省のデータによれば、新規学卒者の業種別早期離職率では、「宿泊・飲食サービス業」が最も高い水準を示しています。

この業種で離職率が高い背景には、長時間労働や低賃金、厳しい労働環境が要因として挙げられます。

次いで、「生活関連サービス業・娯楽業」「教育、学習支援業」「医療・福祉」も高い離職率であり、この傾向は、過酷な労働条件や職場環境が影響していると見られます。

一方、「鉱業・採石業・砂利採取業」や「電気・ガス・熱供給・水道業」などは、早期離職率が低い業種に分類されます。

これらの業種では、安定した労働条件や充実した福利厚生が背景にあると推測されるでしょう。

参考:新規大卒就職者の産業分類別(大分類1)就職後3年以内2の離職率の推移 | 厚生労働省

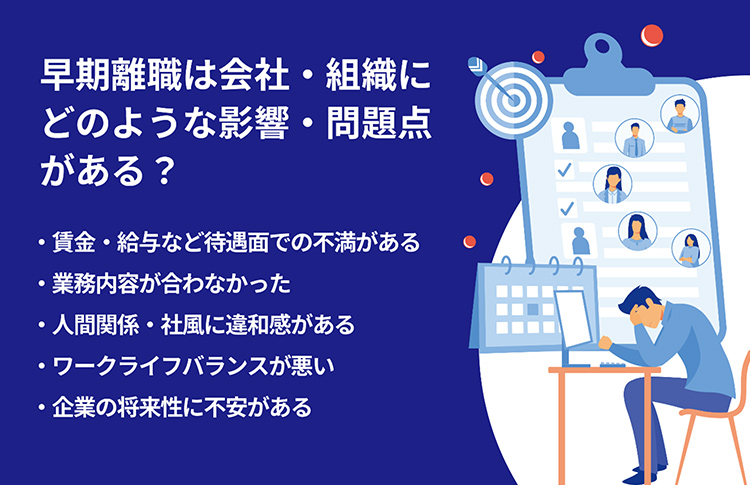

ここでは、早期離職がもたらす影響や問題点について具体例を交えて解説し、課題の本質に迫ります。

早期離職が発生すると、企業は採用活動や人材教育にかかるコストの増大という課題を抱えることになります。

採用した人材が短期間で退職した場合、再び人材採用を行う必要が生じ、求人広告費や面接にかかる人件費などの追加支出が避けられません。

また、新たに採用した人材を戦力として育成するには、研修やOJTといった教育に時間と人的リソースを割く必要があります。

せっかく育成した人材が早期に離職してしまえば、それらに投じた時間や費用が無駄になるだけでなく、企業全体の効率にも悪影響を及ぼします。

人材育成への投資が回収されない状況は、企業にとって大きな損失といえるでしょう。

早期離職が多い企業は、求職者から悪い印象を持たれやすく、企業イメージの低下を招く恐れがあります。

近年では、求職者が企業情報をさまざまな手段で収集できるようになり、早期離職率は企業選びの重要な判断材料の一つになりました。

離職率が高い企業は、労働環境や待遇が悪いとみなされ、人材が定着しない職場としてより敬遠されやすくなります。

加えて、早期離職が増えることで、ネガティブな評判が口コミやオンラインで拡散し、優秀な人材を確保しづらくなるリスクが高まります。

その結果、採用活動が停滞し、ひいては企業の成長を阻害する要因に発展かねません。

早期離職が頻発すると、残された社員のモチベーション低下を引き起こします。

同僚の退職が相次ぐ状況を目の当たりにすると、社員は会社の体制や仕組みに疑念を抱き、不信感や将来への不安を募らせることがあります。

また、周囲の離職に伴う業務負担の増加は、社員を疲弊させ、仕事への意欲や達成感を奪いかねません。

新しい人材が定着しない場合、職場の雰囲気が悪化し、一体感や帰属意識が薄れるリスクも生じます。

こうした状況が続けば、離職率がさらに上昇し、悪循環に陥る可能性が高まります。

企業にとって早期離職は重大な課題であり、早急な対応が求められるでしょう。

早期離職の背景には、仕事内容や待遇面などの多様な要因が潜んでいます。ここでは、それぞれの理由を詳しく解説します。

仕事内容に見合った給与が支払われていないと感じた場合、従業員は待遇面に不満を抱きやすくなります。

この不満は、早期離職の大きな要因の一つといえます。

内閣府の調査「国民生活に関する世論調査」では、働く目的として「お金を得るために働く」と答えた人が全体の64.5%を占めており、多くの人にとって賃金や給与が重要な要素であるとわかります。

参考:国民生活に関する世論調査(令和5年11月調査) | 内閣府

給与への不満は、モチベーションや仕事への意欲を削ぎ、従業員を転職へと向かわせるきっかけとなるでしょう。

最終的には、より良い待遇を求めて早期離職に至る可能性が高まります。

入社前にイメージしていた業務内容と、実際に従事する業務が異なる場合や、働いてみて業務が自分に合わないと感じる場合、早期離職につながることがあります。

特に、企業の選考時に説明されていた内容と実際の仕事内容にギャップがある場合、入社後にモチベーションの低下を招くでしょう。

こうしたミスマッチを防ぐには、入社前に業務内容や求められるスキルを正確に伝え、候補者が適切な期待値を持つことが重要といえます。

職場の人間関係に問題があったり、社風が自分の性格に合わないと感じたりする場合、早期離職の大きな要因となり得ます。

セクハラやパワハラといった深刻な場合はもちろん、職場環境に馴染めず孤立してしまうことも離職を招く要因です。

株式会社マイナビの調査によると、早期離職の理由として「職場の雰囲気が良くなかった/自分に合わなかった」と回答する人の割合は高く、年代を問わず挙げられています。

こうした課題に対応するためには、良好な人間関係を育む職場環境や、多様な個性を受け入れる社風を形成する努力が求められるでしょう。

参考:正社員のワークライフ・インテグレーション調査2024年版(2023年実績) | マイナビキャリアリサーチLab

長時間労働や休日出勤が常態化すると、従業員はプライベートの時間を十分に確保できず、ワークライフバランスが崩れる恐れがあります。

家族や友人との時間が削られたり、趣味や自己啓発の機会を失ったりすることで、生活全体の満足度が下がり、従業員の早期離職につながることが考えられます。

従業員の健全なワークライフバランスを保つことは、企業にとっても重要な課題です。

企業の将来性に不安を感じると、従業員はキャリアプランに悪影響が及ぶと考え、早期に転職を検討することがあります。

特に、終身雇用の概念が薄れた現代では、転職が一般的となり、より安定した職場を求める傾向が強まっています。

企業の経営状態や成長性が不透明な場合、従業員は自身のキャリア形成が阻まれるのではないかと不安を抱き、安定性の高い企業へ転職をする可能性が高まります。

企業が人材を定着させるためには、経営状況や将来ビジョンを明確に示し、従業員に安心感を与える取り組みが欠かせません。

早期離職を防ぐためには、職場環境や働き方の見直しなど、原因に応じた具体的な対策が求められます。

ここでは、早期離職の原因別対策を解説します。

給与や賃金など待遇面への不満は、離職率を押し上げる大きな要因です。

自分の能力や成果に見合った報酬が得られないと感じた場合、従業員のモチベーションは低下し、より良い待遇を求めて転職を検討する可能性が高まります。

これを改善するには、公正な評価制度を導入し、適切な対価を支払う仕組みを整えることが欠かせません。

正当な評価が行われれば、従業員の意欲や企業への貢献度が向上するでしょう。

ただし、評価制度の見直しには時間がかかる場合もあります。

その際は、改善に取り組む姿勢を明確に伝えることで、従業員の不安を軽減し、信頼感を高めることが期待できます。

入社後の早期離職の一因として、求職者が期待していた業務内容と実際の仕事内容にギャップを感じるケースが挙げられます。

口頭での説明だけでは業務の実態を十分に伝えきれず、結果的に「思っていたものと違った」と不満を抱く求職者も少なくありません。

採用活動では企業の魅力を伝えることが重要ですが、実態と異なる情報や良い面ばかりを強調すると、入社後にギャップが生じやすくなります。

これを防ぐには、体験入社や職場見学の機会を設け、求職者に仕事内容や職場の雰囲気を具体的に理解してもらうことが効果的です。

こうした対応によって、求職者は自身にマッチした企業を選びやすくなり、企業側も自社に適した人材を採用できる可能性が高まるでしょう。

企業文化や人間関係とのミスマッチは、早期離職の大きな要因です。

特に、新卒社員は、入社前に企業文化を理解しきれず、入社後にギャップを感じることが少なくありません。

これを防ぐには、企業が社内の雰囲気や労働環境について積極的に情報を提供することが重要です。

社員インタビューや社内イベントの紹介をウェブサイトや採用パンフレットに掲載したり、説明会で価値観を具体的に説明したりすることで、求職者の不安を和らげることができます。

また、内定者同士や既存社員との交流の場を設けることで、入社前から人間関係を築き始めることができます。

求職者は社風や働き方をより深く理解し、不安を軽減できるでしょう。

ワークライフバランスの悪化は、従業員の健康を損ない、モチベーションや生産性の低下を招く要因です。

この状況が続けば、離職率が上昇し、企業の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

企業が従業員の充実した生活を支援するには、フレックスタイム制や短時間勤務制度など、柔軟な働き方を導入することが欠かせません。

加えて、休暇取得を促進し、従業員がリフレッシュできる環境づくりも求められます。

これらの取り組みは、従業員の満足度とエンゲージメントを高めるだけでなく、業務パフォーマンスの向上や企業の成長にもつながると期待されています。

働きやすい環境の整備が、企業全体の未来を左右するといえるでしょう。

企業の将来性に対する不安は、従業員の早期離職を引き起こす要因となり得ます。

将来の見通しが不透明な状況では、従業員は自身のキャリアや雇用の安定性に懸念を抱き、より安定した企業への転職を考える可能性が高まります。

企業は、自社の経営見通しや計画を、社員に積極的に共有することが重要です。

将来のビジョンや事業戦略、成長に向けた取り組みを、透明性を持って伝えることで従業員の不安を和らげ、信頼感を醸成できます。

また、社員が感じる不安要素を特定し、それに対応した具体的な対策を講じることも重要です。

従業員の声に耳を傾け、働きやすい環境を整えることで、安心して長く働ける職場を実現できるでしょう。

採用ミスマッチによる早期離職を防ぐには、採用段階から定着、活躍までの各ステップで工夫が必要です。

それぞれの段階に適した具体的な対策を次のとおり解説します。

採用段階では、候補者と企業の相互理解を深める取り組みが重要です。

ここでは、この段階のポイントを説明します。

インターンシップは、候補者が実際の業務を体験し、企業文化や職場環境を理解するための貴重な機会です。

この制度を通じて、候補者は入社後のギャップを減らし、ミスマッチ防止につながります。

一方で、企業にとっても自社の魅力を直接伝える場として活用できるため、優秀な人材の獲得につながるメリットがあります。

ただし、過度なアピールや印象操作は、後の信頼低下やミスマッチを招く恐れも否定できません。

そのため、インターンシップの内容は実際の業務に即し、企業の価値観や働き方が自然に伝わるよう工夫することが重要です。

また、候補者自身もリアルな職場体験を通じて、企業選びの精度を高め、自分のキャリアプランを具体化できるでしょう。

リファレンスチェックは、候補者のスキルや働きぶりを以前の職場の担当者から照会し、多角的に適性を見極めるプロセスです。

採用試験や面接だけでは把握しきれない候補者の本質や潜在能力を、客観的な視点から評価できる点が大きな利点です。

第三者からの情報を得ることで、候補者の強みや弱み、職務適合性などを多面的に判断し、採用後のミスマッチを防ぐ効果が期待されます。

ただし、実施にあたっては、候補者本人から事前に同意を得ることが法律上不可欠です。

適切にリファレンスチェックを活用することで、企業は採用の精度を高め、最適な人材を確保することが可能となるでしょう。

面接手法や評価基準の見直しは、採用時のミスマッチを防ぐ上で重要です。

評価基準が明確でない場合、面接で採用担当者ごとに質問内容や評価基準が異なることがあり、評価のばらつきを生じさせる要因となっていることがあります。

こうしたケースでは、構造化面接の導入が効果的です。事前に質問内容や評価基準を統一することで、全ての候補者に公平で一貫した評価を提供できます。

これにより、応募者には透明性の高い選考プロセスを示すことができ、企業側は真に求める人物像と一致する人材を見極める精度を向上させることが期待できます。

面接の質を高める取り組みは、採用活動の成功に直結する重要な要素といえるでしょう。

採用後の社員を定着させるためには、入社初期のフォロー体制や継続的な支援が重要です。

ここでは、採用から定着するまでのポイントを説明します。

オンボーディングは、新入社員が企業にスムーズに定着し、早期に成果を上げられるよう支援する取り組みです。

従来の新人研修が基本的な知識やスキルの習得を目的とするのに対し、オンボーディングは、配属後に即戦力となるための実践的な内容に重点を置きます。

オンボーディングを適切に実施すると、新入社員が早期に能力を発揮しやすくなるだけでなく、業務への理解が深まり、企業文化への適応がしやすくなります。

その結果、「仕事内容が合わない」「イメージと違う」といった理由による早期離職を未然に防ぐことにつながります。

オンボーディングは、社員の成長を支え、企業全体の活性化にも寄与する重要な施策といえるでしょう。

メンター制度は、年齢が近い先輩社員が新入社員をサポートする仕組みで、直属の上司とは異なる相談相手をメンターとすることが一般的です。

先輩社員がメンターとなることで、新入社員は気軽に悩みを打ち明けられる環境を得られ、孤立感や不安の軽減が期待されます。

早期離職の原因として、「上司や先輩からの理不尽な指摘」が挙げられるなか、メンター制度は安心して相談できる存在を新入社員に提供します。

また、この仕組みは新入社員のエンゲージメントを高めるだけでなく、メンター自身にとっても大きな成長の機会をもたらします。

後輩指導を通じて、リーダーシップやコミュニケーション能力の向上につながる点も見逃せません。

従業員が戦力として活躍する段階では、成長を支援しモチベーションを維持する仕組みが重要です。

ここでは、戦力として活躍するようになってからのポイントを解説します。

早期離職率が高い職場では、人事評価や目標管理の不備が原因となっている場合があります。

従業員が努力や成果を正当に評価されていないと感じると、モチベーションが低下し、離職へとつながるリスクが高まります。

こうしたリスクに対応するには、公平で透明性のある評価制度の構築が不可欠です。

納得感ある評価基準を導入し、その基準やプロセスを明確にすることで、従業員の信頼感を醸成できます。

また、定期的な評価面談を通じて、目標設定やキャリアパスについて具体的に話し合うことも重要です。

人事評価・目標管理の改善は、従業員の成長を支援するとともに、エンゲージメントを高め、長期的な勤務意欲を促進します。

社員のエンゲージメントやコンディションを定期的に把握する調査は、早期離職の防止につながる重要な手法です。

社員が業務や職場環境に対して抱く感情を把握することで、不満や不安の要因をいち早く特定し、適切な改善を図ることができます。

このような取り組みを通じて、従業員が企業に愛着を持ち、積極的に業務へ取り組む姿勢を育むことが可能となるでしょう。

エンゲージメントやコンディション調査を積極的に活用し、働きやすい環境を作れているかの分析に役立ててください。

ここでは、早期離職に関するよくある質問を次のとおり解説します。

A:採用活動の専門家のアドバイスや支援を受けることで、採用活動を効果的に行えます。

採用活動の専門家からアドバイスや支援を受けることは、早期離職の防止に効果的な対策です。

専門家は、企業のニーズや課題に応じて、適切な採用プロセスの構築をサポートします。具体的には、応募者のスクリーニング精度向上、面接手法の改善、求人広告の最適化など、採用の質を高める取り組みを提案できます。

また、採用代行サービスを利用すれば、業務効率を向上させるとともに、採用担当者の負担を軽減することも可能です。

このような専門的な支援を活用することで、企業はミスマッチを減らし、早期離職のリスクを大幅に低減できます。

A:自社の採用課題を明らかにし、課題解決が期待できる採用支援サービスを選択しましょう。

採用支援サービスを効果的に活用し、早期離職を防止するには、まず自社の採用課題を明確にすることが欠かせません。主な採用課題には、次のようなものが挙げられます。

●応募者不足

求人を出しても応募が集まらず、採用ターゲットにリーチできない。

●採用ミスマッチ

入社後に「仕事内容がイメージと違った」「社風が合わなかった」などの理由で早期離職が発生する。

●採用コストの増加

求人広告費や採用イベント費用が膨らみ、予算を圧迫している。

●採用業務の非効率性

応募者対応や面接日程の調整に時間を要し、業務負担が増している。

●評価のばらつき

面接官ごとに評価基準や方法が異なり、客観性を保つのが難しい。

どの課題が自社にとって深刻で、優先して解決すべきかを見極めることが大切です。

その上で、課題解決に適した採用支援サービスを選ぶことで、採用効率を高め、早期離職を防ぐ効果が期待できるでしょう。

採用課題を詳しく知りたい方は、「【段階別】採用課題一覧と原因を紹介|課題の発見・分析・解決のロジックツリーも紹介 」 の記事で、採用支援を詳しく知りたい方は「採用支援とは?サポート内容・おすすめのサービス・支援会社の選び方を解説 」 の記事をご覧ください。

本記事では、早期離職の現状や影響、原因に加え、原因別の対策、採用ミスマッチによる早期離職を防ぐためのポイントを紹介しました。

早期離職を防止するには、組織風土や価値観を求職者にしっかりと理解してもらうことで、採用時のミスマッチを防ぐことが重要です。

さらに、企業理解を深めるための入社後のフォロー徹底も不可欠です。

そのためには、自社の組織風土や価値観を深く理解し、言語化することが重要となります。

レジェンダ・コーポレーション株式会社では、組織風土や価値観分析などのアセスメントはもちろんのこと、採用設計から採用代行までを手掛け、早期離職を効果的に改善し、採用成功をサポートする「変革RPO」をご提案していますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

中津川

セールス&マーケティング部 統括リーダー

■経歴

レジェンダ・コーポレーションに入社後、外資IT大手・メーカー等の新卒・中途の採用アウトソーシング、コンサルティングを担当。その後、広報、セールスを経て、現在はマーケティングに従事。インナーブランディング・Webマーケティング企画実行を担当している。

レジェンダが導いた採用代行(RPO)導入事例/中途採用

大手自動車メーカーの

逆転突破の採用戦略

無料ダウンロード

資料を受け取る 資料を受け取る

資料を受け取る

国内最大規模の独立系RPOの

”レジェンダ・

コーポレーション”

創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上

ノウハウが詰まった

資料を大放出!

30秒で簡単入力、お気軽に

お問い合わせください!

関連記事

採用コラム2024.09.06おすすめ採用代行(RPO)会社31社を徹底比較|導入すべきケースや選定ポイントも解説

採用コラム2024.08.30採用代行(RPO)の費用相場は?おすすめの代行会社3つと4つのメリットも紹介

採用コラム2024.06.07採用代行(RPO)のメリットとデメリット!選定のポイントや事例も解説

採用コラム2024.08.16採用代行(RPO)が向いている企業の特徴6選 | メリット/デメリットと導入の3つの注意点も紹介

採用コラム2024.06.28採用代行(RPO)と人材紹介の違いとは?メリットや行政への許可など8つの観点から解説

採用コラム2024.06.21採用代行の市場規模は?RPOの将来性やアウトソーシングによるメリット・デメリットを解説

人気記事