「採用活動を工夫しても求める人材を確保できない」

「企業イメージを改善して、採用力を強化したい」

人材不足が慢性化するなか、そのような悩みを解決するために「採用ブランディング」に取り組む企業が増えています。

採用ブランディングを導入してブランド力を高めると、企業の価値や魅力に共感する人材にアプローチしやすくなります。

この記事では、採用ブランディングの概要や導入のメリットやデメリットについて解説します。

採用ブランディングは、成果を出すためのプロセスが重要です。

自社でも取り組みやすいよう、採用ブランディングの方法や進め方、成果を出すためのポイントもまとめましたので、ぜひ最後までご確認ください。

国内最大規模の独立系RPOの

”レジェンダ・

コーポレーション”

創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上

ノウハウが詰まった

資料を大放出!

30秒で簡単入力、お気軽に

お問い合わせください!

レジェンダが導いた採用代行(RPO)導入事例/中途採用

大手自動車メーカーの

逆転突破の採用戦略

無料ダウンロード

資料を受け取る 資料を受け取る

資料を受け取る

採用ブランディングの方法や進め方に入る前に、まずは概要を押さえておきましょう。

この章では以下のポイントに沿って解説します。

ブランディングとは、企業が行うマーケティング戦略の1つで、企業やその製品・サービスのイメージや認知を形成し、企業の価値向上や他社との差別化を図る活動のことです。

ブランドといえば、製品やサービスのロゴ、キャッチコピーなど、視覚や聴覚に訴えかける要素をイメージする人も多いでしょう。

ブランドが認知されると、消費者は社名やロゴを見ただけで、企業理念や製品・サービスの特徴、開発ストーリーなどもイメージできるようになります。

ただし、ロゴやコピーを作って掲げることは、ブランディングの一手法でしかありません。

ブランディングは、消費者が企業に対して共感や信頼の感情を持てるようにする取り組み全般のことであり、ブランドを育てたり見直したりするプロセスも重要です。

レジェンダ担当者のコメント

企業のブランディングは、企業名を聞いて第一想起されるイメージを作り上げることにあります。自社の創業時の想いや理念が消費者に伝わることで初めてイメージが生まれます。ブランディングは自社の在り方を他者に伝えるパワフルな手法です。

採用ブランディングとは、戦略的に企業をブランド化することで認知度を上げ、求職者との接点を作ったり入社意欲を高めたりする活動や採用手法を指します。

ブランディングの対象が消費者やクライアントであるのに対し、採用ブランディングは顕在的な求職者をはじめとする採用ターゲット層です。

採用ブランディングの目的は、自社の価値観や企業文化に共感するターゲット層に働く場として選んでもらい、入社して活躍してもらうことにあります。

そのためには人事・経営層・社員が「こうありたい企業の姿」や「競合他社にはない強み」を共通認識し、採用ターゲット層に向けて一貫したメッセージを発信し続けていくことが重要です。

レジェンダ担当者のコメント

弊社の採用ブランディングサービスでは、自社の働く場としてのありたい姿を言語化し、その魅力を発信することで、共感した人材が自然と応募してくる状態を作ることを目指しております。

採用ブランディングと混同されやすい手法に「採用広報」や「採用マーケティング」があります。

採用広報と採用マーケティングは、どちらも企業の魅力を求職者に向けて発信し、関心を向けてもらうことを目的としています。

しかし採用広報は一般的にマス型の採用活動であり、企業価値のブランド化までは含まれていません。

採用マーケティングは求める人材のペルソナを設定して採用コミュニケーションの最適化を図り、認知度や志望の意向、入社意向を高める手法です。

採用ブランディングはこれら2つの上位概念であり、より包括的な取り組みであるといえます。

採用広報も採用マーケティングも企業のブランド力を高めたうえで実施することで、より高い効果を得られやすくなるでしょう。

レジェンダ担当者のコメント

企業のブランディングの根幹と一本の線でつなぐように採用ブランディングを行います。広報との大きな違いは、根本で企業のブランディングとつながることで、他者へのイメージ形成に大きく貢献することです。

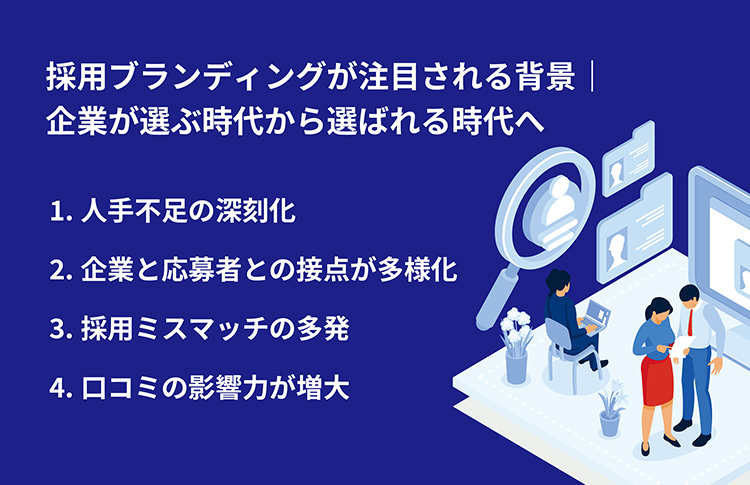

採用活動におけるブランディングはなぜ注目され、導入する企業が増えているのでしょうか。

採用ブランディングが注目されるようになった背景について、4つの要因から解説します。

1つ目の要因は、労働力の減少により企業間の人材獲得競争が激化していることです。

少子高齢化により生産年齢人口は減少の一途をたどり、労働市場は売り手市場が続いています。

買い手市場において有効だった採用手法では人材確保が難しくなり、多くの企業が採用活動の見直しを迫られました。

このような背景において、優秀な人材に応募してもらい、最終的に選ばれる企業になるために、採用ブランディングの方法論や手法が注目されています。

また、ブランドに共感する潜在的なファン層が形成されると、景気や採用市場の変動があったとしても応募者を確保しやすくなるため、採用ブランディングで安定的な人材確保の仕組みづくりを検討する企業も増えています。

2つ目の要因は、従来と比べて企業と応募者の接点が多様化していることです。

人材不足でも成果を上げていく必要があるため、売り手市場において企業は応募者の数よりも質を求める傾向があります。

一方、働き方改革の導入や新型コロナウィルス感染症が流行した影響を受け、求職者の仕事に対する価値観や働き方も多様化しています。

このような傾向を踏まえ、求人広告で不特定多数に働きかける採用活動の見直しが進み、コストをかけずにマッチ度の高い人材と接点を持てる採用手法が注目を集めるようになりました。

自社の価値観や企業文化に共感したうえで戦力になる人材との接点を求めて、自社メディアやSNSを活用したり、転職イベントやミートアップを開催したりする企業も増えています。

これらのコミュニケーションツールや機会は、現在求職中の人だけでなく、潜在的な企業のファン層の形成にも有効です。

多様な接点において効果的に自社の価値や魅力が伝えられるよう、ブランド力を高めるために採用ブランディングが活用されています。

3つ目の要因は、増え続ける採用ミスマッチを防ぐ必要に迫られていることです。

前述のとおり、求職者のライフスタイルが多様化し、仕事や働き方に対する価値観や企業を選ぶ基準も人によって異なるようになりました。

そのため、採用の現場でもミスマッチが増えています。

特に内定後や入社後にミスマッチが発覚すると、入社者のモチベーションが低下したり早期離職につながっていたりしてしまうため、ミスマッチを未然に防ぐさまざまな対策が講じられています。

なかでも採用ブランディングは、従来の方法では認知されにくい企業の価値観や文化的側面も採用コンセプトを通じて伝わりやすくなるため、ミスマッチを減らす有効な手段として注目されています。

4つ目の要因は、SNSの普及によって個人による口コミの影響力が強くなっていることです。

IT技術の進展と浸透により、現在ではSNSを通じて個人が情報や意見を簡単に発信できるようになり、製品やサービス、企業そのものの評価にも、ユーザーのリアルな口コミが影響力を持つようになりました。

そのため、口コミを自社のイメージアップや改善に積極的に活用する企業も増えています。

ただし、SNSの匿名性や、手軽で拡散力が高いという利点が災いし、ネガティブな口コミによって求職者や潜在的なファン層の離脱を招くケースもあるでしょう。

身に覚えのないネガティブな口コミを完全に封じることは不可能です。

このように、口コミの影響力がプラスにもマイナスにも作用する時代において、採用ブランディングの効果が注目されています。

採用ブランディングを導入して発信する情報の透明性や一貫性を保ち、自社のブランド力を高めていくと、コントロール不可能な口コミの弊害に動じずに済むようになるでしょう。

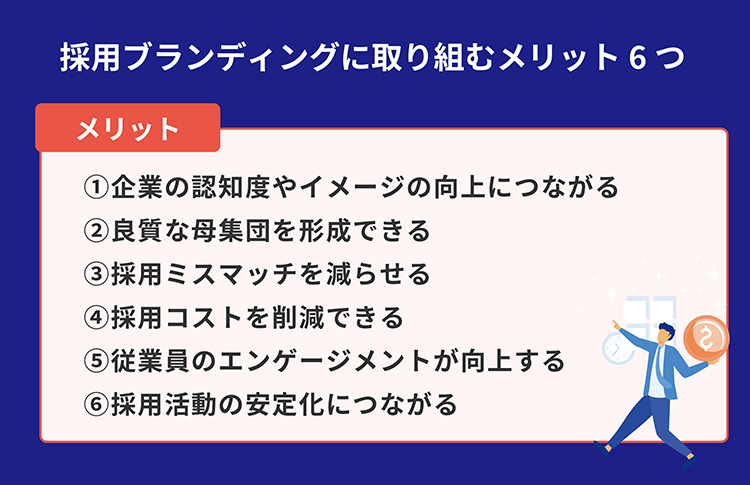

採用ブランディングに取り組むメリットは、以下の6つです。

6つのメリットはどれも、慢性的な人材不足とそれによる企業活動の停滞を解消することにつながります。

それぞれについて、具体的に見てみましょう。

1つ目のメリットは、企業の認知度やイメージ向上につながることです。

採用ブランディングを導入すると、終始一貫したコンセプトに基づいて構成されたメッセージを、多様なチャネルを通じて発信し続ける仕組みができます。

それによって、企業の認知度が広まるだけでなく、こうありたいと企業が望み言語化したイメージで認知してもらえるようになるでしょう。

認知度が低いため応募が少ないと悩んでいる中小企業も、採用ブランディングを通して自社の強みを見直したり発信手段を広げたりすることで、認知度を上げイメージアップを図ることが可能です。

2つ目のメリットは、長期的に見て良質な母集団を形成できるようになることです。

採用ブランディングでは採用ターゲットのペルソナを策定し、その人物の共感を呼ぶ言葉で採用コンセプトを練り上げて発信します。

そのため、採用コンセプトに共感し、企業の価値観やカルチャーに理解のある求職者や潜在的な採用ターゲット層が集まりやすくなります。

一方、自社にマッチしないと判断した求職者からの応募は抑制されるため、マス型の採用活動と比べると自社にとって質の高い母集団を形成につながるでしょう。

3つ目のメリットは、採用ミスマッチを減らせることです。

選考におけるミスマッチは、内定辞退や早期離職による人材不足を招くだけでなく、採用活動の効率を下げることで企業にダメージを与えます。

求職者の仕事選びの基準や働き方が多様化するなか、ミスマッチを完全に無くすことはできません。

しかし採用ブランディングによって企業を選ぶ判断基準となる情報の質や透明性が向上するため、候補者が入社後に感じるギャップを縮小することにつながります。

4つ目のメリットは、採用コストを削減できることです。

採用ブランディングでは自社、競合他社、求職者を取り巻く現状分析に基づき、ターゲット層のペルソナや採用コンセプトを策定します。

そのため、従来の不特定多数のマスを対象とした採用活動において費用対効果が低かった施策をそぎ落とし、効率化とともにコスト削減を図ることができます。

また、費用効果の高い施策を精選することで、採用担当者の負担軽減や採用リソース不足の解消にもつながるでしょう。

5つ目のメリットは、インナーブランディングによって従業員のエンゲージメントが向上することです。

インナーブランディングとは、既存の従業員が自社の強みや魅力をより深く理解し、共感するための取り組みを指します。

対外的なブランディングの成功にはインナーブランディングを通じて従業員が自社の価値を再発見し言語化できるようになるプロセスが不可欠です。

採用ブランディングの主な対象は求職者ですが、自社に誇りや働きがいを持って働く従業員の姿や言葉こそが、立場の近い求職者にとって訴求力の高いメッセージとなるでしょう。

最後に紹介するメリットは、長期的に見て採用活動の安定化につながることです。

採用ブランディングの成果が実って自社のブランド力が高まると、求める人材からアクセスしてもらえるようになります。

そのため、景気や採用市場の変動や競合他社の影響に動じることなく、ある程度安定的に人材を確保できるようになります。

また、確立したブランドイメージは企業の「資産」として継承されるため、人事部の採用担当者が変わったとしても安定した採用活動を継続していけるでしょう。

レジェンダ担当者のコメント

採用ブランディングは、経営者、部門、人事、広報など社内で関係者が多岐にわたる活動です。一貫したブランドイメージを発信し候補者に共感を抱いていただくには、社内の関係者の認識統一が重要となります。そのため、人事部だけ、部門だけといった単独の部署でのブランディング活動の推進は成功しにくいことがあります。

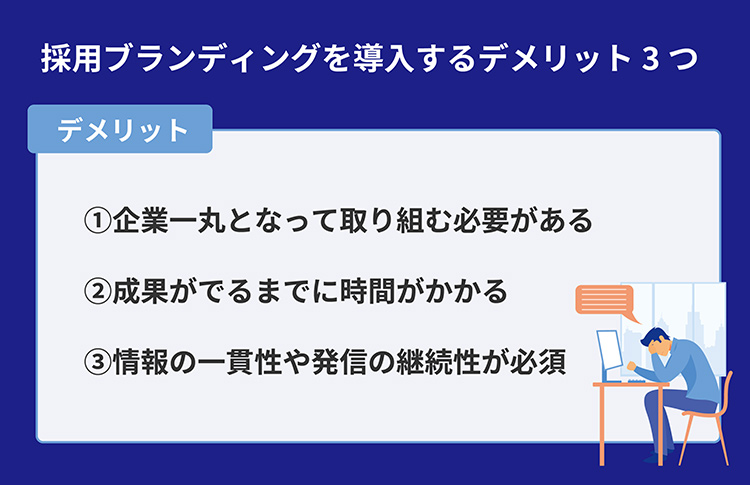

採用ブランディングによって6つのメリットを実感できますが、導入後に後悔しないためにはデメリットも押さえておく必要があります。

採用ブランディングのデメリットは以下の3つです。

それぞれについて、具体的に見てみましょう。

採用コンセプトは、経営層から従業員まで、企業全体が発信内容に納得・共感したものであることが重要です。そのため、採用ブランディングの取り組みは人事と経営層の間で完結せず、企業一丸となって取り組む必要があります。

採用ターゲット層の共感を呼ぶには、立場が近い社員や従業員の言葉でメッセージを発信することが効果的です。

そのため、社員一人一人が自社の強みや価値について自信をもって言語化できるよう、丁寧なインナーブランディングを通して内側からブランド力を高めていくことが重要です。

採用ブランディングによって効果が実感できるようになるまでの期間は、企業の業種や規模によっても異なりますが一般的に1~3年程度といわれます。

その間、PDCAサイクルで導入効果を検証しながら改善に取り組み、自社のブランドを大きく育てていくという姿勢が必要です。

この点について社内で共通認識ができていないと、目先の結果を求めて場当たり的な対応に走ったり、効果を検証するデータが揃う前に打ち切られたりする恐れがあります。

採用ブランディングを導入する際は、中・長期的な視野で計画を進めましょう。

採用ブランディングにおいては、採用ターゲット層に対して終始一貫した情報やメッセージを発信し続けることが大事です。

昨今では新卒採用・中途採用を問わず採用活動が長期化・通年化しているため、採用ターゲット層は企業の採用強化期間以外も「こんな職場で働きたい」と思える企業を求めて情報収集を行っています。

企業の側もオウンドメディアやSNSを継続的に更新して情報やメッセージの鮮度を高く保ち、訪れた優秀な人材が競合他社に流れるのを防ぎましょう。

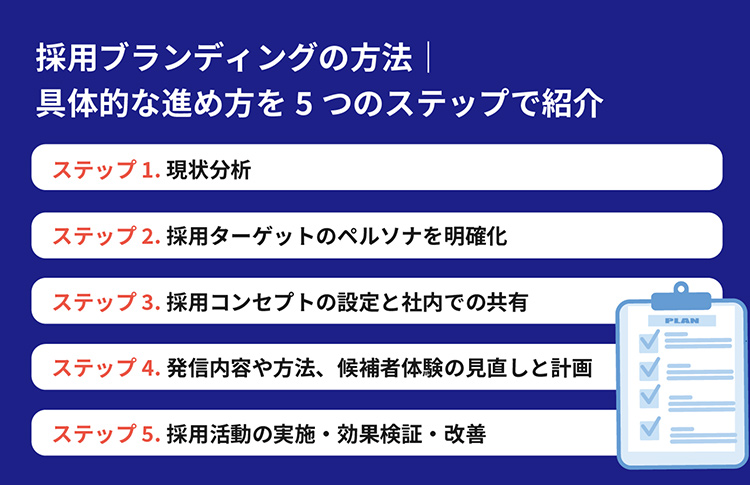

採用ブランディングを自社でも取り入れる場合の進め方を紹介します。

採用ブランディングにおいては、ブランド化によって想起されるイメージはもちろんのこと、企業の持つ価値や強みを社員一丸となって見直し、再定義して発信するプロセスそのものに価値があります。

以下の5つのステップに沿って、進め方のポイントを押さえましょう。

採用ブランディングは、自社を取り巻く現状を把握することから始まります。

具体的には、採用市場における自社の特色や強み・弱みを競合他社と比較したり、求職者のニーズに照らしてみたりすることから始めるとよいでしょう。

経営層や社員、求職者や可能であれば離職者に対してインタビューを行うのも有効です。

SWOT分析や3C分析などのフレームワークを活用すると、強みや弱みを簡潔かつビジュアルに整理でき、自社内外のステイクホルダーと分析や共有を進めやすくなります。

SWOT分析とは、組織の強み(Strength)/弱み(Weakness)/機会(Opportunity)/脅威(Threat)をそれぞれ洗い出す手法です。頭文字を取ってSWOT分析と呼ばれています。

分析の際は、以下のように表形式で整理しながら、自社の課題を内外から洗い出します。

| プラス要因 | マイナス要因 | |

| 内部環境 | 組織の強み(Strength)

・目標達成に貢献する組織の特徴・資源 |

組織の弱み(Weakness)

・目標達成を妨げる組織の特徴・資源 |

| 外部環境 | 機会(Opportunity)

・目標達成に貢献しうる外部の環境要因 |

脅威(Threat)

・目標達成の妨げとなる外部の環境要因 |

ポイントは、外部環境の分析から始めることです。経済状況、採用市場や業界の動向も調査しながら分析することで、自社の強みを活かせる市場の機会や、障害となる脅威を明確にすることができます。

外部環境を踏まえたうえで内部環境の分析に進むと、市場や業界の変化や競合他社の動向を見据えて自社の強みを再定義したり、改善のための戦略をより具体的になるでしょう。

3C分析とはマーケティングで活用されるフレームワークで、採用ブランディングにおいては自社(Company)/競合他社(Competitor)/(求職者Customer)の置かれた現状を可視化するのに役立ちます。

3者それぞれに対して以下のような問いを立て、現状を整理してみるとよいでしょう。

3C分析では、分析する視点を企業の内側から採用市場全体に広げることで、自社を取り巻く状況を踏まえ、強みや課題を俯瞰できるようになります。

分析のコツは「自社の強みや課題は自社の職員が一番わかっている」という思い込みを捨て、多角的な視点を取り入れることです。

分析を通して強みを発見できたり、思わぬことが人材獲得の阻害要因となっていることに気づいたりすることもあるでしょう。

このステップで客観的に自社の現状の姿や課題を捉えられたかどうかは採用ブランディングの成否に関わるため、しっかり取り組みましょう。

次に、採用ターゲット層のペルソナを設定します。

ペルソナは、採用コンセプトやターゲットに刺さる一貫性のあるメッセージを作成するうえで欠かすことのできない要素です。

ペルソナは採用したい人物像の属性だけでなく、仕事に求めることや働き方、性格や趣味などもイメージして具体的に描くのがポイント です。

例えば「30代、男性、ITエンジニア」といったざっくりした設定では、採用側の認識にずれが生じ、担当者によってメッセージや選考基準に誤差が生じるリスクが高まります。

ペルソナを具体化する際は、以下の項目を参考にしてみてください。

さらに、採用ターゲットに求める要件を「MUST(必須)/WANT(望ましい)/NEGATIVE(望ましくない)」や「BEST/BETTER/NORMAL」といった枠組みで整理して共有しておくと、選考基準の認識を統一しやすくなります。

採用コンセプトとは、自社の採用活動の方針や価値観、求める人物像へのメッセージなどをキャッチコピーやスローガンの形に落とし込んだものです。

自社および競合他社、ターゲットの分析に基づき、設定したペルソナに自社の魅力を認識してもらえるコンセプトを工夫します。

採用コンセプトの制作においては繰り返し自社のビジョン・ミッション・バリューに立ち戻り、すり合わせが必要です。

見映えするコンセプトを追求するあまり根幹となる企業の理念と乖離してしまうと、採用ミスマッチの原因となりかねません。

また、採用コンセプトはターゲットにとって魅力的であると同時に、社員が自社の魅力や価値を再確認できるものであることが大事です。

等身大の魅力が伝わるコンセプトとなるよう、社内で検討を重ねましょう。

採用コンセプトが固まったら、いよいよターゲット層に向けて発信していきます。

昨今では採用情報の発信手段やコミュニケーションツールが多様化しているため、ターゲット層に合わせて使い分けることが大事です。

なお採用コンセプトによる認知形成においては、メディアだけでなく、面接や内定者交流会、セミナーやミートアップのような候補者体験も重要な役割を果たします。

これらの候補者体験において、求職者が受ける印象と採用コンセプトに乖離が生じていないかを見直すことも必要です。

採用ブランディングは、採用コンセプトや成果物を発信して終わりではありません。

自社のブランドメッセージがターゲット層に認知され、人材確保という大きな目的を達成できるようになるまで、長期的・継続的に取り組む必要があります。

採用ブランディングの計画を立てるにあたってはPDCAサイクルで進める体制を整え、KPIを設定し、効果を検証・改善しながら進めましょう。

採用リソースが限られている企業の場合は、「採用」と「ブランディング」両方の専門性を持つ支援者の協力を得るのもおすすめです。

レジェンダ担当者のコメント

採用ブランディングは全体像での一貫性が大事となります。複数の関係者のコンセンサスを得るのが大事ですが、関係者全員の意見を取り入れた結果、バラバラのイメージの組み立てになってしまうことも。採用ブランディングを推進する責任者は俯瞰して全体イメージの統一を図ることが大事です。

採用ブランディングは、一度実施して終わるものではなく、効果を検証しながらブランドを育てることが大切です。

この章では、成果を出すために押さえておきたい以下のポイントについて解説します。

インナーブランディングは社員を対象として企業の理念や価値を浸透させる活動ですが、採用ブランディングの成功に欠かせない要素でもあります。

どれだけ理念や事業が素晴らしくても、自社の社員に理解されていなければ企業活動は衰退します。

企業が採用ブランディングで成果を上げるには、社員が、自社のブランドについて理解を深め、協力を得ることが不可欠です。

なお、インナーブランディングを進めると社員のエンゲージメントが高まり、離職率の軽減にもつながるといわれます。また、社員から自社と親和性の高い候補者を紹介してもらうリファラル採用も増やせるでしょう。

前述の通り、採用ブランディングにおいてはオウンドメディアやSNS、ソーシャルイベントなどを通じて求職者に働きかける方法が有効です。

しかし、サイトやコンテンツは華やかに見えても、実際の運用においては地道な作業の連続です。

長続きしない方法を選んでしまうと継続が困難になり、せっかくアクセスしてくれた人材に有効な情報や魅力を届けられず、信頼や採用機会を損失することになりかねません。

さまざまな方法の中から自社にとって持続可能な方法を選び、定期的な評価と改善を繰り返しながら、着実にブランド力を高めましょう。

採用コンセプトが魅力的であっても、候補者体験においてコンセプトと対応の間にギャップがあると、自社の潜在的なファン層を失ってしまうことになります。

反対に、採用コンセプトと候補者体験で得られる印象に一貫性が感じられると、候補者の入社に対する不安が解消され、入社意向を高められるでしょう。

特に面接のような対面での候補者体験で得られる印象は求職者の判断を左右します。

そのため、面接官は企業のビジョンを体現するインターフェイスとして、言葉や振る舞いを見直すことが大事です。

経験が浅い人材や外部人材を面接官とする場合は、候補者体験の質を高められるよう、事前に面接官トレーニングを実施するのも有効です。

採用ブランディングに取り組みたいけれど、採用リソース不足などにより自社だけでは難しいと感じる場合は、採用ブランディング会社に支援を依頼する方法もあります。

外部の専門家の視点を取り入れることで、自社内部では当たり前すぎて気づかない魅力や課題を発見することもできるでしょう。

「採用」と「ブランディング」両方の知見や実績を兼ね備える企業であれば、現状分析から効果検証までトータルでサポートしてくれます。

一方で、プロセスの一部を依頼したり、コンサルタントとして関わってもらったりするような、部分的なサポートをしてもらうことも可能です。

レジェンダ担当者のコメント

弊社では採用ブランディング専用のフレームワークを用いて、情報の網羅性、競合各社との差別化、自社の魅力の一貫性を担保しながら採用ブランディングを進めていきます。採用ブランディングを始めて行う方にとってもシンプルでわかりやすい手法をとることで、成功へとガイドします。

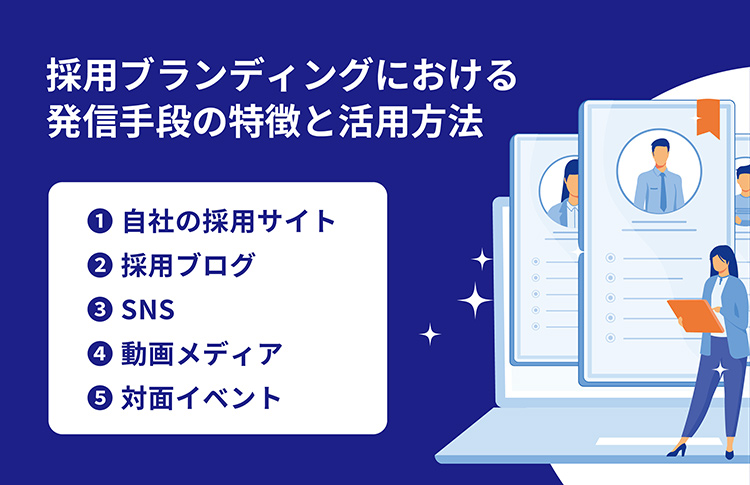

採用コンセプトの発信にあたっては、ターゲット層に届くメディアを工夫することで効果を高められます。

昨今では発信手段が多様化し、SNSが採用活動で活用されるようになるとともに、強い印象を残せる対面形式のイベントも重宝されています。

この章では、さまざまな発信手段をターゲットや用途に応じて使い分けられるよう、それぞれの特徴を押さえましょう。

採用サイトは採用情報をはじめ、企業の理念や創業者の想い、働き方や福利厚生など、あらゆる情報を格納しやすいメディアです。

その採用サイトにブログやSNSを連動させることで、求職者の知りたい情報が集まるベース基地のような役割を持たせられます。

求職者が応募したい企業を発見する媒体はさまざまですが、最終的に候補企業の採用サイトは必ずチェックするため、求職者が必要な情報を発見しやすいよう、最新の情報を、整理して掲載しておくように心がけましょう。

採用サイトはコンテンツの充実とともに、自社のブランドイメージにふさわしいデザインになるよう工夫するとよいでしょう。

採用サイトが比較的フォーマルであるのに対し、採用ブログはインフォーマルでコンテンツに感情を乗せやすいメディアです。

例えば、社員による職場の紹介やプロジェクトの紹介、セミナーの報告などを掲載すると、求職者に親近感を持ってもらいやすくなるでしょう。

また、ブログはSNSのように情報が埋もれにくい点がメリットです。

カテゴリー別に情報を蓄積したり、過去記事を探しやすかったりするため、継続的なメッセージの投稿に向いています。

自社ブログを作るほか、noteなど集客力の高いサービス活用してアクセスを伸ばすこともできるでしょう。

X(旧Twitter)やFacebook、InstagramやLinkedInといったSNSの活用も、採用ブランディングにとって有効な手段です。

SNSには拡散力の高さに加え、コミュニケーション機能で求職者と接点を作りやすいという強みがあります。

また、画像や動画を載せることでリアルで臨場感のある情報をタイムリーに届けられ、親近感を感じてもらえるようになるでしょう。

SNSの活用は、手軽でコストもかからないため、自社アカウントとは別に採用担当者や社員がアカウントを作成して多角的に配信するケースも増えています。

発信を継続しやすい点はメリットですが、情報が埋もれやすいため、蓄積型のメディアと使い分けるとよいでしょう。

YouTubeやVimeoなどの動画メディアは、映像や音声の効果で、短時間でもメッセージや魅力を強く印象づけることが可能です。

採用ブランディングに活用すると、経営層や社員のインタビューや現場レポートなど、さまざまなコンテンツの可能性が広がります。

ただし、他のメディアと比べて制作費が高い点がデメリットです。

セミナーや交流会、ミートアップなどの対面イベントを開催すると、企業の魅力やメッセージを求職者に直接伝えられます。

対面形式のイベントは単なる情報提供の機能を超えて、企業カルチャーや職場の雰囲気を体感してもらえる絶好の機会です。

社員との交流を通じて求職者が抱える入社前の不安を解消できれば、内定辞退や早期離職の防止にもつながります。

ただし、開催に手間とコストがかかるため、頻繁に行えない点がデメリットです。

臨場感は対面スタイルと比べて劣りますが、SNSや動画メディアのライブ配信機能を活用するなど、メディアミックスによる開催も検討してみるとよいでしょう。

売り手市場でも自社とマッチ度の高い人材の応募を増やし、競合他社ではなく自社を選んでもらいたい。

そんな悩みを解消する採用ブランディングについて、概要や目的、導入のメリット・デメリットなどを解説しました。

採用ブランディングにおいては成果としてのブランドはもちろん、ブランドを育てるプロセスが重要です。

レジェンダ・コーポレーション株式会社では、800社以上の支援実績と蓄積されたノウハウで企業独自の魅力や強みの再定義や発信をサポートします。

トータルサポートはもちろん、採用ブランド調査などの部分サポートも可能です。関心のある方は、ぜひこちらからお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

大風 壮平

採用支援事業部 統括リーダー

■経歴

IT企業の人事部門で、新卒採用企画から内定者研修までの全プロセスを経験。

レジェンダ・コーポレーションに転職後は、大手企業の新卒エンジニア300名の採用や、中途営業職700名の採用、スタートアップ企業の採用立ち上げなど、多岐にわたる採用活動を担当。

現在はクライアントの採用支援を行うとともに、新規プロダクト開発担当として採用ブランディングサービスを監修。求職者に選ばれる採用ブランドの構築に注力している。

レジェンダが導いた採用代行(RPO)導入事例/中途採用

大手自動車メーカーの

逆転突破の採用戦略

無料ダウンロード

資料を受け取る 資料を受け取る

資料を受け取る

国内最大規模の独立系RPOの

”レジェンダ・

コーポレーション”

創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上

ノウハウが詰まった

資料を大放出!

30秒で簡単入力、お気軽に

お問い合わせください!

関連記事

採用コラム2024.09.06おすすめ採用代行(RPO)会社31社を徹底比較|導入すべきケースや選定ポイントも解説

採用コラム2024.08.30採用代行(RPO)の費用相場は?おすすめの代行会社3つと4つのメリットも紹介

採用コラム2024.06.07採用代行(RPO)のメリットとデメリット!選定のポイントや事例も解説

採用コラム2024.08.16採用代行(RPO)が向いている企業の特徴6選 | メリット/デメリットと導入の3つの注意点も紹介

採用コラム2024.06.28採用代行(RPO)と人材紹介の違いとは?メリットや行政への許可など8つの観点から解説

採用コラム2024.06.21採用代行の市場規模は?RPOの将来性やアウトソーシングによるメリット・デメリットを解説

人気記事